日時:3月25日(水)午後7時から

場所:市役所第二庁舎3階問診指導室

内容:テーマ「摂食嚥下、構音、呼吸機能への口腔ケアのかかわり方を探る」

基調講演1:各種肺炎と誤嚥性肺炎の臨床

基調講演2:摂食嚥下・構音の評価と支援

記事一覧

第7回口腔ケア実践指導者研修会特別講演会

障害者の居宅介護事業者、8割超で高齢者の訪問介護―東社協調査

東京都社会福祉協議会はこのほど、都内での障害者福祉サービスの提供状況に関する調査結果を公表した。指定居宅介護事業者の8割超が、高齢者向けの訪問介護事業者の指定も同時に受けており、知的障害者や精神障害者へのサービス提供が困難な事業所もあることなどが分かった。

調査は、東社協が昨年9月から10月にかけて、都内に1798か所ある指定居宅介護事業者に対して調査票を送付して実施。712か所から回答を得た。

それによると、81.2%の事業者が、「障害者自立支援法に基づく指定居宅介護事業者」であると同時に、「介護保険法に基づく指定訪問介護事業者」だった。東社協では、「障害福祉サービスが不足する中で、高齢者の『訪問介護』を中心として提供している事業者が、障害者の『居宅介護』にも対応するという形態が少なくない」と分析している。

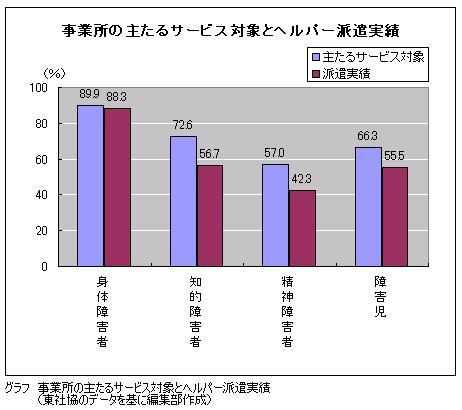

また、「主たるサービス対象」として身体障害者と知的障害者、精神障害者、障害児のすべてを挙げている事業者は46.5%。身体障害者を挙げた事業所は89.9%あったが、知的障害者は72.6%、精神障害者は57.0%、障害児は66.3%だった。東社協では、精神障害者などを対象とする事業所が少ない理由について、「高齢者介護を中心に担っている事業所では、知的障害や精神障害に対応するノウハウが十分にないことが考えられる」としている。

一方、ヘルパーの派遣実績のある事業者の「主たるサービス対象」を見ると、身体障害者88.3%、知的障害者56.7%、精神障害者42.3%、障害児55.5%。東社協では、「身体障害者を除くと、『主たるサービス対象』と派遣実績との開きが大きく見られる実情がある」と指摘している=グラフ=。

さらに、ヘルパーの利用希望を断ったり、ヘルパーの利用に結び付かなかったりした事例を経験している事業者が7割超に上った。その理由としては、▽ヘルパー不足でサービスを拡大できない▽介護保険の訪問介護を中心に展開してきたため、知的障害や精神障害、障害児へのケアのノウハウがない▽サービスの提供に際して困難な事例が多い一方で、相談窓口が

北海道8020推進条例を超党派で成立することを北海道歯科医師会も呼びかけ

自民党・道民会議が、道民の健康増進のため北海道推進条例を作ろうとしています。この条例では、8020実現の手法の一部に科学的に効果が高く、安全性が確立されているフッ化物の応用を掲げるゆえ民主党の対応が注目されている。民主党本部では、学校などの施設でフッ化物洗口を行うことを奨励している。

また、予防の観点から、定期健診診断に歯科検診を追加することが重要です。この点においても、事業所歯科検診の普及を目指す北海道歯科医師会と同じ主張で超党派で可決されることを北海道歯科医師会も望む。

旭川市ではフッ化物洗口は菅原市政時代から10年以上も多くの幼稚園、保育園で継続している誇るべき事業で、虫歯は減少している。虫歯の予防効果以外に一軒も問題になった事例がない。

北海道経済 2009.3

同窓会2009

昨日中学校のクラス会がありました。東京、埼玉からの関東組、札幌などの道内組など16人が集まりました。

2週間前に同級生Nくんが恩師と会って急遽クラス会をやろうということになりました。市内在住だけで数名だろうと言っていましたが、意に反してわざわざ来てもらいうれしかったです。

結婚組もいれば、離婚組、独身と多彩、太った人、白髪(これは、両方私ですが・・)頭の薄い人でしたが、面影は変わらず楽しいひと時と過ごしました。これからも参加しようと思っています。

院内調剤が復活の動き

外来処方せんの調剤を院内に戻す動きが出てきています。景気低迷に伴う受診抑

制が顕著となる中、患者負担の軽減に加えて、薬価差益も確保しようというのが病

院側の狙いです。

例えば、三条総合病院(新潟県三条市)は、2003年から行ってきた院外処方せん

の発行を09年春より原則中止し、患者の希望に応じて院内処方に変更していくこと

を決定しました。同病院を経営する新潟県厚生農業協同組合連合会では、三条総合

病院での患者の反応を見ながら、ほかの病院への展開も検討する方針です。

かみ合わせのチェック

かみ合わせの不良によって体全体の健康にかかわります。かみ合わせが悪いために、肩こりや腰痛、手足のしびれなどが起きたりし、またかみ合わせが気になって気分がすぐれず、精神的に不安定になることもあります。自分でチェックする方法としては、次のことがあります。

①上の歯と下の歯の中心線がずれている。

あごが左右どちらかにずれていると、上下の歯をあわせたときに中心線がずれることに

②歯ぎしりをしていると言われた

歯ぎしりをすると相当強い力が歯に加わる。歯が壊れたり、かみ合わせもずれることも

③朝起きたときに首筋がこっている

原因が横向きや食いしばりかも、あごやかみ合わせもずれている可能性あり

④見え方や聞こえ方が左右で違う

あごがずれて片方が後ろに下がり、目や耳の神経を圧迫して視力や聴力が落ちることも

⑤知覚過敏になっている

かみ合わせのズレや歯ぎしりによって歯の根元がえぐられ、知覚過敏が起こることも

⑥朝起きたときにあごが重い

横向き寝、うつぶせ寝、合わない枕などにより、寝ている間にあごがずれているかも

⑦顔の輪郭が左右対称ではない

あごやかみ合わせがずれると、顔にゆがみが生じてフェイスラインがくずれることに

Miss 2009.1

転倒予防7か条

①歳々年々人同じからず

②転倒は結果である

③片足立ちを意識する

④転ばぬ先の杖

⑤無理なく楽しく30年

⑥命の水を大切に

⑦転んでも起きればいい

東京大学大学院教育学研究科身体教育学

武藤 芳照教授

経鼻内視鏡による食道・胃癌発見率は経口内視鏡と遜色なし【胃癌学会2009】

経鼻内視鏡による食道・胃癌の発見率は、経口内視鏡による発見率と差がないことが明らかになった。東京医科大学病院内視鏡センターの河合隆氏が、第81回日本胃癌学会総会で発表した。

対象は、2005年1月から2007年12月までに経鼻内視鏡検査を行った1170人と、経口内視鏡検査を行った1万3867人。経鼻内視鏡検査で早期胃癌が見つかったのは14人で1.28%、経口内視鏡検査で早期胃癌が見つかったのは167人で1.20%と、発見率に差はみられなかった。また、見つかった胃癌のタイプを調べても、経鼻内視鏡群では経口内視鏡群に比べ、ややIIa型が少なくIIc型が多かったものの、明らかな差はみられなかった。食道癌についても、経鼻内視鏡検査で見つかったのは3人で0.26%、経口内視鏡検査で見つかったのは38人で0.27%と、発見率に差はみられなかった。

過去ログ

- 2025年12月 (15件)

- 2025年11月 (24件)

- 2025年10月 (26件)

- 2025年09月 (20件)

- 2025年08月 (22件)

- 2025年07月 (21件)

- 2025年06月 (12件)

- 2025年05月 (13件)

- 2025年04月 (5件)

- 2025年03月 (11件)

- 2025年02月 (11件)

- 2025年01月 (13件)

- 2024年12月 (22件)

- 2024年11月 (22件)

- 2024年10月 (20件)

- 2024年09月 (17件)

- 2024年08月 (24件)

- 2024年07月 (16件)

- 2024年06月 (13件)

- 2024年05月 (23件)

- 2024年04月 (17件)

- 2024年03月 (13件)

- 2024年02月 (19件)

- 2024年01月 (16件)

- 2023年12月 (27件)

- 2023年11月 (17件)

- 2023年10月 (14件)

- 2023年09月 (17件)

- 2023年08月 (17件)

- 2023年07月 (16件)

- 2023年06月 (18件)

- 2023年05月 (14件)

- 2023年04月 (16件)

- 2023年03月 (20件)

- 2023年02月 (14件)

- 2023年01月 (12件)

- 2022年12月 (21件)

- 2022年11月 (16件)

- 2022年10月 (17件)

- 2022年09月 (17件)

- 2022年08月 (16件)

- 2022年07月 (15件)

- 2022年06月 (20件)

- 2022年05月 (10件)

- 2022年04月 (14件)

- 2022年03月 (22件)

- 2022年02月 (15件)

- 2022年01月 (17件)

- 2021年12月 (18件)

- 2021年11月 (13件)

- 2021年10月 (24件)

- 2021年09月 (16件)

- 2021年08月 (17件)

- 2021年07月 (20件)

- 2021年06月 (14件)

- 2021年05月 (15件)

- 2021年04月 (20件)

- 2021年03月 (22件)

- 2021年02月 (10件)

- 2021年01月 (10件)

- 2020年12月 (15件)

- 2020年11月 (15件)

- 2020年10月 (16件)

- 2020年09月 (15件)

- 2020年08月 (19件)

- 2020年07月 (15件)

- 2020年06月 (14件)

- 2020年05月 (19件)

- 2020年04月 (12件)

- 2020年03月 (9件)

- 2020年02月 (18件)

- 2020年01月 (14件)

- 2019年12月 (23件)

- 2019年11月 (11件)

- 2019年10月 (15件)

- 2019年09月 (20件)

- 2019年08月 (12件)

- 2019年07月 (19件)

- 2019年06月 (19件)

- 2019年05月 (14件)

- 2019年04月 (11件)

- 2019年03月 (14件)

- 2019年02月 (10件)

- 2019年01月 (5件)

- 2018年12月 (16件)

- 2018年11月 (15件)

- 2018年10月 (15件)

- 2018年09月 (16件)

- 2018年08月 (6件)

- 2018年07月 (32件)

- 2018年06月 (17件)

- 2018年05月 (11件)

- 2018年04月 (24件)

- 2018年03月 (14件)

- 2018年02月 (8件)

- 2018年01月 (17件)

- 2017年12月 (15件)

- 2017年11月 (26件)

- 2017年10月 (22件)

- 2017年09月 (30件)

- 2017年08月 (24件)

- 2017年07月 (14件)

- 2017年06月 (27件)

- 2017年05月 (10件)

- 2017年04月 (23件)

- 2017年03月 (21件)

- 2017年02月 (14件)

- 2017年01月 (31件)

- 2016年12月 (25件)

- 2016年11月 (18件)

- 2016年10月 (17件)

- 2016年09月 (15件)

- 2016年08月 (9件)

- 2016年07月 (10件)

- 2016年06月 (19件)

- 2016年05月 (10件)

- 2016年04月 (13件)

- 2016年03月 (13件)

- 2016年02月 (14件)

- 2016年01月 (15件)

- 2015年12月 (26件)

- 2015年11月 (31件)

- 2015年10月 (31件)

- 2015年09月 (37件)

- 2015年08月 (40件)

- 2015年07月 (37件)

- 2015年06月 (40件)

- 2015年05月 (33件)

- 2015年04月 (33件)

- 2015年03月 (29件)

- 2015年02月 (32件)

- 2015年01月 (27件)

- 2014年12月 (29件)

- 2014年11月 (27件)

- 2014年10月 (31件)

- 2014年09月 (34件)

- 2014年08月 (34件)

- 2014年07月 (35件)

- 2014年06月 (48件)

- 2014年05月 (42件)

- 2014年04月 (38件)

- 2014年03月 (43件)

- 2014年02月 (38件)

- 2014年01月 (37件)

- 2013年12月 (43件)

- 2013年11月 (41件)

- 2013年10月 (44件)

- 2013年09月 (44件)

- 2013年08月 (41件)

- 2013年07月 (33件)

- 2013年06月 (39件)

- 2013年05月 (42件)

- 2013年04月 (28件)

- 2013年03月 (44件)

- 2013年02月 (41件)

- 2013年01月 (48件)

- 2012年12月 (48件)

- 2012年11月 (41件)

- 2012年10月 (42件)

- 2012年09月 (44件)

- 2012年08月 (40件)

- 2012年07月 (41件)

- 2012年06月 (44件)

- 2012年05月 (44件)

- 2012年04月 (41件)

- 2012年03月 (49件)

- 2012年02月 (41件)

- 2012年01月 (43件)

- 2011年12月 (45件)

- 2011年11月 (42件)

- 2011年10月 (49件)

- 2011年09月 (44件)

- 2011年08月 (41件)

- 2011年07月 (43件)

- 2011年06月 (49件)

- 2011年05月 (44件)

- 2011年04月 (41件)

- 2011年03月 (44件)

- 2011年02月 (42件)

- 2011年01月 (44件)

- 2010年12月 (46件)

- 2010年11月 (44件)

- 2010年10月 (48件)

- 2010年09月 (44件)

- 2010年08月 (45件)

- 2010年07月 (47件)

- 2010年06月 (44件)

- 2010年05月 (46件)

- 2010年04月 (43件)

- 2010年03月 (46件)

- 2010年02月 (42件)

- 2010年01月 (42件)

- 2009年12月 (42件)

- 2009年11月 (43件)

- 2009年10月 (41件)

- 2009年09月 (43件)

- 2009年08月 (41件)

- 2009年07月 (44件)

- 2009年06月 (35件)

- 2009年05月 (41件)

- 2009年04月 (46件)

- 2009年03月 (47件)

- 2009年02月 (41件)

- 2009年01月 (43件)

- 2008年12月 (45件)

- 2008年11月 (44件)

- 2008年10月 (43件)

- 2008年09月 (42件)

- 2008年08月 (38件)

- 2008年07月 (41件)

- 2008年06月 (38件)

- 2008年05月 (42件)

- 2008年04月 (41件)

- 2008年03月 (40件)

- 2008年02月 (37件)

- 2008年01月 (42件)

- 2007年12月 (47件)

- 2007年11月 (35件)

- 2007年10月 (40件)

- 2007年09月 (34件)

- 2007年08月 (36件)

- 2007年07月 (31件)

- 2007年06月 (36件)

- 2007年05月 (41件)

- 2007年04月 (22件)

- 2007年03月 (25件)

- 2007年02月 (23件)