無呼吸や低呼吸が1時間に60回以上。重症のOSASだった。この状態が続くと心臓に負担がかかる。塚田さんが心不全になったのは、OSASも影響していたようだ。約3ヶ月入院した。120キロあった体重は80キロ台まで落ち、体調も回復した。

退院前、鼻マスクから加圧した空気を送り込む経鼻的持続陽圧呼吸法(CPAP)の器具を渡された。長いホースを見て、「寝相が悪いけれど、大丈夫かな」と心配した。CPAPをすると、すぐに効果が出た。朝、すっきり目覚めた。昼間眠気に襲われたり、夜中に何度もトイレに起きたりするOSASの症状がなくなった。安心して、タクシー運転手の仕事に復帰できた。

朝日新聞 2010.3.17

記事一覧

鼻から送られる空気が生命線 睡眠時無呼吸症候群②

歯周病ケア普及歯科健診

内容 歯周病検査、歯周病の予防・改善指導

場所 同健診の実施医療機関

※実施医療機関は、各支所・公民館等で配布している

チラシやHP健康推進課の「歯の健康情報」でご覧にな

れます。受診する場合は、事前に医療機関に申込をし

て下さい。

対象 平成22年度中に満30・40・50・60・70歳になる方、または

同年中に満30・40・50・60・70歳だった方で、職場等で歯

科健診を受ける機会がない市民(治療中の方は対象になりま

せん)

料金 500円(70歳の方は無料。その他の方も免除制度あり)

持ち物 住所・氏名・生年月日が確認できる物

その他 健診後、精密検査や治療が必要な場合は、保険診療の対象

になります

詳細 健康推進課 ℡25-6315

止まらぬ眠気、即入院に 睡眠時無呼吸症候群①

ベットに入ると、鼻マスクをつけてバンドで止める。枕元に置いた器具で加圧した空気が、ホースを通じて流れ込んでくる。横浜市の塚田賢一さん(63)が眠りにつくときの日課だ。経鼻的持続陽圧呼吸法(CPAP)と呼ばれる。閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)を治すためだ。

OSASは就寝中に筋肉が緩んで舌の根元の部分や口蓋垂(のどちんこ)が落ち込み、気道をふさぐことで、無呼吸や低呼吸が起きる。その結果、大きないびきや日中の強い眠気が起きる。

治療は対症療法でしかない。やめればすぐ、症状はもとにもどってしまう。塚田さんのOSASは肥満が原因。太ると、のどの内部にも脂肪がつき、気道が狭くなる。本当に治すには、やせなければいけない。

朝日新聞 2010.3.16

こども歯磨き教室

内容 講話、個別歯磨き指導

日時 4月26日(月) ●午後1時から ●午後2時30分から

場所 健康相談室(第二庁舎3階)

対象 3歳以下の乳幼児と保護者

定員 8名

申込 健康推進課 ℡25-6315

旭川地区在宅ケアを育む会第43回 症例検討会開催ご案内

日時:平成22年4月21日(水) 午後7時~8時45分

場所:旭川市障害者福祉センターおぴった2F「会議室1」

旭川市宮前通東 TEL0166-45-0750

<セミナー>

「 養護者による高齢者虐待の現状」

旭川市福祉保険部 長田和敏 石橋秀子

【動脈硬化】卵の摂取を制限すべきか

「コレステロール値が高いのですが、卵は食べてもいいでしょうか」。患者から一度はこんな質問を受けたことがあるはずだ。

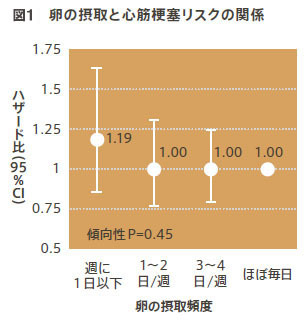

確かに鶏卵は、1個当たり約215mgと多くのコレステロールを含んでいる。しかし、実際に卵摂取と心筋梗塞の関連を調べた厚生労働省研究班による多目的コホート研究(JPHC研究)の結果、卵摂取の多寡と心筋梗塞の発症リスクは関連しないことが明らかとなった。

この研究では、1990年代初めに40~69歳の男女約9万人に対し、食事調査を実施。そのうち36%(約3万3000人)について血清総コレステロール値を調べたところ、卵の摂取頻度と血清総コレステロール値との間に関連性は認められなかった。

また、約10年の追跡調査の結果、卵を毎日食べる群に比べ、ほとんど食べない群でも、心筋梗塞の発症リスクは低下しなかった(図1)。つまり、この研究では、心筋梗塞などの動脈硬化性疾患を予防するために、卵を制限する根拠は得られなかったわけだ。

6月4日~10日は歯の衛生週間 親子のよい歯のコンクール

一次審査 日時 4月22日~5月15日

会場 保健所歯科診療室(第二庁舎3階)

最終審査 日時 6月5日(土)

会場 旭川歯科医師会館(金星町1)

対象 平成21年4月1日~22年3月31日に3歳児健康診査を受診

した幼児と親

申込 健康推進課 ℡25-6315

幼児肥満:孤独な夕食+寝不足+テレビ浸けで1.7倍に

孤独な夕食や睡眠不足、テレビにくぎ付けという3要素がそろうと、そうではない幼児に比べて1.7倍も肥満の割合が増えることが、米オハイオ州立大などの研究チームの調査でわかった。運動不足や間食が背景とみられる。

調査は05年、週6日以上家族と夕食をとる、10時間半以上寝る、1日当たりのビデオやテレビ視聴が2時間以内、の3項目について、全米の4歳児8550人を対象に実施した。このうち肥満児は18%だった。それによると、3項目を満たしている場合の肥満児の割合は14.3%だったのに対し、いずれも満たしていないと24.5%に増えた。

チームによると、米国では、週6日以上親子がそろって夕食をとったり、幼児が1日10時間半以上の睡眠をとっている家族はそれぞれ約6割、2時間以内の視聴を守っている家族は約4割という。研究チームは「肥満防止では、食事や運動メニューを議論するだけでなく、家庭生活全般を指導していくことが重要だ」と提言する。

(2月15日/毎日新聞)

過去ログ

- 2025年12月 (15件)

- 2025年11月 (24件)

- 2025年10月 (26件)

- 2025年09月 (20件)

- 2025年08月 (22件)

- 2025年07月 (21件)

- 2025年06月 (12件)

- 2025年05月 (13件)

- 2025年04月 (5件)

- 2025年03月 (11件)

- 2025年02月 (11件)

- 2025年01月 (13件)

- 2024年12月 (22件)

- 2024年11月 (22件)

- 2024年10月 (20件)

- 2024年09月 (17件)

- 2024年08月 (24件)

- 2024年07月 (16件)

- 2024年06月 (13件)

- 2024年05月 (23件)

- 2024年04月 (17件)

- 2024年03月 (13件)

- 2024年02月 (19件)

- 2024年01月 (16件)

- 2023年12月 (27件)

- 2023年11月 (17件)

- 2023年10月 (14件)

- 2023年09月 (17件)

- 2023年08月 (17件)

- 2023年07月 (16件)

- 2023年06月 (18件)

- 2023年05月 (14件)

- 2023年04月 (16件)

- 2023年03月 (20件)

- 2023年02月 (14件)

- 2023年01月 (12件)

- 2022年12月 (21件)

- 2022年11月 (16件)

- 2022年10月 (17件)

- 2022年09月 (17件)

- 2022年08月 (16件)

- 2022年07月 (15件)

- 2022年06月 (20件)

- 2022年05月 (10件)

- 2022年04月 (14件)

- 2022年03月 (22件)

- 2022年02月 (15件)

- 2022年01月 (17件)

- 2021年12月 (18件)

- 2021年11月 (13件)

- 2021年10月 (24件)

- 2021年09月 (16件)

- 2021年08月 (17件)

- 2021年07月 (20件)

- 2021年06月 (14件)

- 2021年05月 (15件)

- 2021年04月 (20件)

- 2021年03月 (22件)

- 2021年02月 (10件)

- 2021年01月 (10件)

- 2020年12月 (15件)

- 2020年11月 (15件)

- 2020年10月 (16件)

- 2020年09月 (15件)

- 2020年08月 (19件)

- 2020年07月 (15件)

- 2020年06月 (14件)

- 2020年05月 (19件)

- 2020年04月 (12件)

- 2020年03月 (9件)

- 2020年02月 (18件)

- 2020年01月 (14件)

- 2019年12月 (23件)

- 2019年11月 (11件)

- 2019年10月 (15件)

- 2019年09月 (20件)

- 2019年08月 (12件)

- 2019年07月 (19件)

- 2019年06月 (19件)

- 2019年05月 (14件)

- 2019年04月 (11件)

- 2019年03月 (14件)

- 2019年02月 (10件)

- 2019年01月 (5件)

- 2018年12月 (16件)

- 2018年11月 (15件)

- 2018年10月 (15件)

- 2018年09月 (16件)

- 2018年08月 (6件)

- 2018年07月 (32件)

- 2018年06月 (17件)

- 2018年05月 (11件)

- 2018年04月 (24件)

- 2018年03月 (14件)

- 2018年02月 (8件)

- 2018年01月 (17件)

- 2017年12月 (15件)

- 2017年11月 (26件)

- 2017年10月 (22件)

- 2017年09月 (30件)

- 2017年08月 (24件)

- 2017年07月 (14件)

- 2017年06月 (27件)

- 2017年05月 (10件)

- 2017年04月 (23件)

- 2017年03月 (21件)

- 2017年02月 (14件)

- 2017年01月 (31件)

- 2016年12月 (25件)

- 2016年11月 (18件)

- 2016年10月 (17件)

- 2016年09月 (15件)

- 2016年08月 (9件)

- 2016年07月 (10件)

- 2016年06月 (19件)

- 2016年05月 (10件)

- 2016年04月 (13件)

- 2016年03月 (13件)

- 2016年02月 (14件)

- 2016年01月 (15件)

- 2015年12月 (26件)

- 2015年11月 (31件)

- 2015年10月 (31件)

- 2015年09月 (37件)

- 2015年08月 (40件)

- 2015年07月 (37件)

- 2015年06月 (40件)

- 2015年05月 (33件)

- 2015年04月 (33件)

- 2015年03月 (29件)

- 2015年02月 (32件)

- 2015年01月 (27件)

- 2014年12月 (29件)

- 2014年11月 (27件)

- 2014年10月 (31件)

- 2014年09月 (34件)

- 2014年08月 (34件)

- 2014年07月 (35件)

- 2014年06月 (48件)

- 2014年05月 (42件)

- 2014年04月 (38件)

- 2014年03月 (43件)

- 2014年02月 (38件)

- 2014年01月 (37件)

- 2013年12月 (43件)

- 2013年11月 (41件)

- 2013年10月 (44件)

- 2013年09月 (44件)

- 2013年08月 (41件)

- 2013年07月 (33件)

- 2013年06月 (39件)

- 2013年05月 (42件)

- 2013年04月 (28件)

- 2013年03月 (44件)

- 2013年02月 (41件)

- 2013年01月 (48件)

- 2012年12月 (48件)

- 2012年11月 (41件)

- 2012年10月 (42件)

- 2012年09月 (44件)

- 2012年08月 (40件)

- 2012年07月 (41件)

- 2012年06月 (44件)

- 2012年05月 (44件)

- 2012年04月 (41件)

- 2012年03月 (49件)

- 2012年02月 (41件)

- 2012年01月 (43件)

- 2011年12月 (45件)

- 2011年11月 (42件)

- 2011年10月 (49件)

- 2011年09月 (44件)

- 2011年08月 (41件)

- 2011年07月 (43件)

- 2011年06月 (49件)

- 2011年05月 (44件)

- 2011年04月 (41件)

- 2011年03月 (44件)

- 2011年02月 (42件)

- 2011年01月 (44件)

- 2010年12月 (46件)

- 2010年11月 (44件)

- 2010年10月 (48件)

- 2010年09月 (44件)

- 2010年08月 (45件)

- 2010年07月 (47件)

- 2010年06月 (44件)

- 2010年05月 (46件)

- 2010年04月 (43件)

- 2010年03月 (46件)

- 2010年02月 (42件)

- 2010年01月 (42件)

- 2009年12月 (42件)

- 2009年11月 (43件)

- 2009年10月 (41件)

- 2009年09月 (43件)

- 2009年08月 (41件)

- 2009年07月 (44件)

- 2009年06月 (35件)

- 2009年05月 (41件)

- 2009年04月 (46件)

- 2009年03月 (47件)

- 2009年02月 (41件)

- 2009年01月 (43件)

- 2008年12月 (45件)

- 2008年11月 (44件)

- 2008年10月 (43件)

- 2008年09月 (42件)

- 2008年08月 (38件)

- 2008年07月 (41件)

- 2008年06月 (38件)

- 2008年05月 (42件)

- 2008年04月 (41件)

- 2008年03月 (40件)

- 2008年02月 (37件)

- 2008年01月 (42件)

- 2007年12月 (47件)

- 2007年11月 (35件)

- 2007年10月 (40件)

- 2007年09月 (34件)

- 2007年08月 (36件)

- 2007年07月 (31件)

- 2007年06月 (36件)

- 2007年05月 (41件)

- 2007年04月 (22件)

- 2007年03月 (25件)

- 2007年02月 (23件)