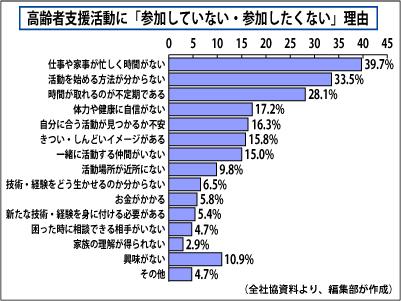

全国社会福祉協議会(全社協)はこのほど、冊子「生活支援サービスの充実・発展のために」を作成した。この中で公表された高齢者を支援する活動への参加意向などを問うアンケートの結果では、「参加していない・参加したくない理由」として、「仕事や家事が忙しく時間がない」が最も多く、これに「活動を始める方法が分からない」「時間が取れるのが不定期」が続いた。

アンケートは、昨年の11月27、28日の両日にインターネットを通じて実施し、20歳以上の男女620人から回答を得た。回答者の93.5%は介護関連業務の未経験者だった。

高齢者を支援する「支え合い活動」の経験については、29.0%に参加経験があり、男性の方が女性よりも多かった。

また今後、活動について「参加したい・継続したい」と考えているのは74.0%で、20歳代と60歳以上の参加意向が特に強かった。

参加したい活動としては、「相談・話し相手」が36.6%で最も多く、次いで「(安否確認、声掛けなどの)訪問活動」23.4%、「外出の手伝い」21.5%と続いた。一方、「家事の手伝い」は14.2%、「食事の提供」は9.8%で割合が低かった。

活動に参加したいと思う動機は、「利用者の役に立てる」が61.9%で圧倒的に多く、以下は「持っている技術や経験が生かせる」27.6%、「一緒に活動する仲間ができる」25.3%、「地域を活性化できる」24.8%と続いている。

一方、「参加していない・参加したくない」理由としては、「仕事や家事が忙しく時間がない」が39.7%と最多で、次いで「活動を始める方法が分からない」33.5%、「時間が取れるのが不定期」28.1%と続いている。

厚生労働省では、今年度から市民参加型の「生活・介護支援サポーター養成事業」をスタートさせており、市町村が主体となって20時間程度の講義・実習を行いながら、高齢者への生活・介護支援サービスの担い手を養成していく。