夜間頻尿を主訴として、北上中央病院(沖縄県北谷町)副院長の菅谷公男氏の元を訪れる患者の中には、1日2L以上の水分を摂取している人が少なくない。よくよく話を聞くと、「脳梗塞や心筋梗塞予防に水分をいっぱい取るように」と医師にアドバイスされているようだ。

だが、菅谷氏は「大量に水分を摂取しても、脳梗塞や心筋梗塞の原因の一つといわれる血液の粘稠度を低下させるという根拠はない」と指摘する。同氏は、健常者の協力を得て、(1)5分間で1Lの水を飲んでもらう(2)1週間毎日2Lの水を摂取してもらう──という2つの試験を行い、それぞれ血液粘稠度がどのように変化するのかを調べた。

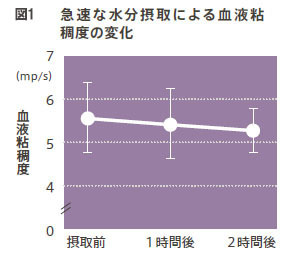

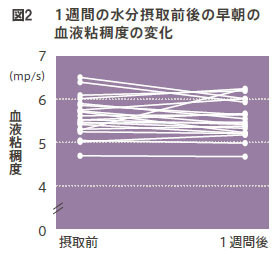

その結果、前者では「一気に水分を取ると一時的に血液粘稠度は若干下がるが、すぐに戻り、意味のある変化ではなかった」と菅谷氏(図1)。毎日大量に飲水摂取した人でも血液粘稠度は下がらず、排尿回数が増えただけだった(図2)。同時期に海外から同様の結果を示す論文も発表されている。

健常者21人に毎日2L以上の水を1週間摂取してもらい、早朝血液粘稠度と排尿回数を検討。排尿回数は増えたが、血液粘稠度は変わらなかった。(出典:J Urology 2007;14:470-2.)

高齢者においては、脱水予防のために十分な水分摂取が必要だとも考えられがちだが、あくまで、介護を必要とする人や認知症などで喉の渇きが自覚できないような、脱水のリスクの高い人が対象だ。「そういった人に気を配るのは意味があるが、ADLが自立した元気な人が脱水になっているとは考えにくく、無理して飲む必要性はない」と菅谷氏は話す。

むしろ、夜間頻尿になることでQOLや予後も悪くなることが明らかになっている。夜間排尿の回数が多いほど転倒の危険性が高いことや、夜間頻尿があると死亡率が高くなることが報告されている(Am J Cardiol 2006;15:1311-5.)。さらに、菅谷氏の研究では、夜間頻尿群(2回以上)では、健常者に比べて日中、夜間とも血清ヒト心房性Na利尿ペプチド(HANP)と脳性Na利尿ペプチド(BNP)が高くなっており、心臓に負荷がかかっていることも分かった(Neurourol Urodyn 2008;27:205-11.)。「年をとると膀胱に尿をためられる量が減るため、夜間1回トイレに起きる程度は仕方がない。だが、2回以上起きるケースは明らかに水分の取りすぎで、いいことはない」と同氏は指摘する。

適切な水分摂取量は、体形や生活環境、汗のかきやすさなどにより人によって様々だ。菅谷氏は、まず1日の尿量を計測してもらい、尿量の合計が「体重(kg)×20~30mL」程度になるように水分摂取量を調節するとよいと勧めている。