総会は、15成分(23品目)の医療品を今月12日に薬価収載することを決定した。うち新型コロナ治療薬の抗ウイルス剤「レムデシビル」について、薬価を100mg1瓶で6万3.342円に決めた。今年度(ピーク時)の投与患者数は4万2.775人、販売金額は181億円と予測している。新型コロナは指定感染症であるため、レムデシビルの患者自己負担は発生しない。

記事一覧

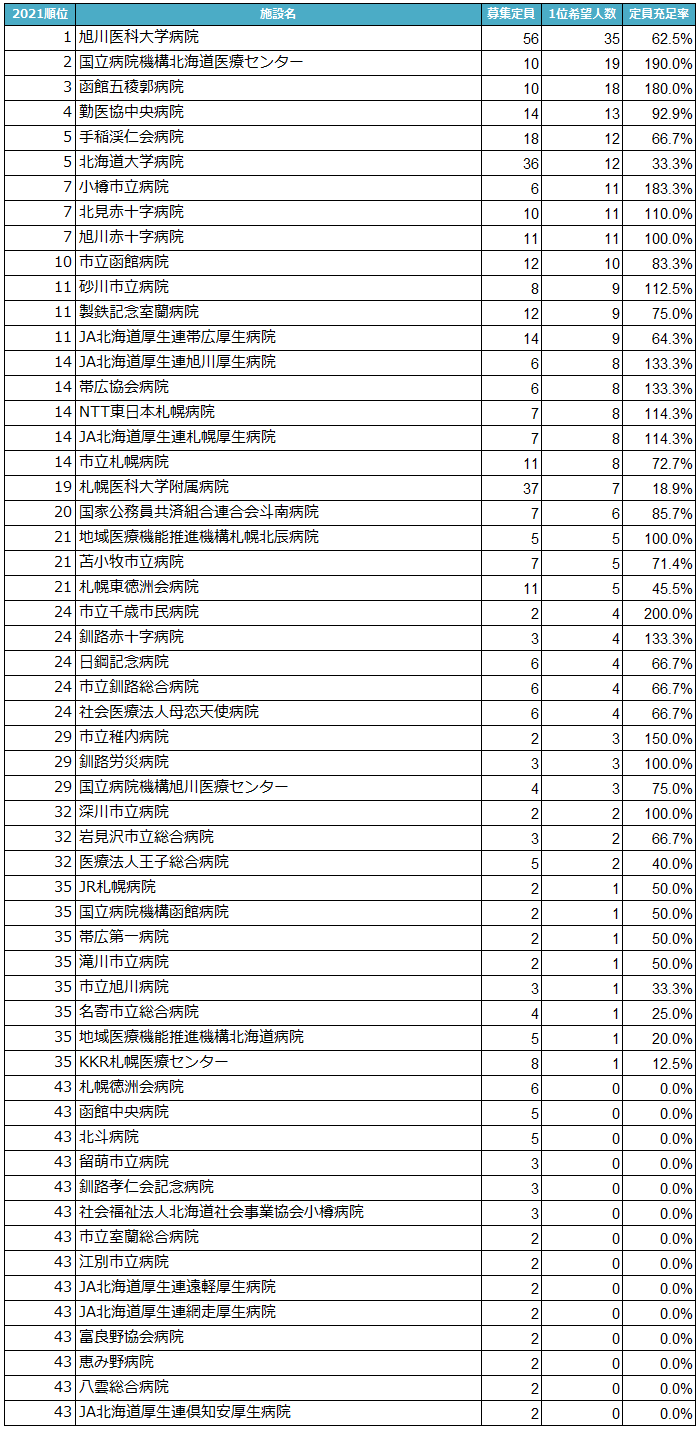

【北海道】1位旭川医科大学病院、2位国立病院機構北海道医療センター、2021マッチング中間

2022年度からの初期臨床研修先を決める、2021年度医師臨床研修マッチングの「中間公表」の結果で、北海道は募集定員432人に対し、1位希望人数は290人で定員充足率は67%だった。1位希望人数は旭川医科大学病院、国立病院機構北海道医療センター、函館五稜郭病院が上位だった。

「午後の紅茶」ミルクティーが検査を支えている

膵検診では、胃充満用に「午後の紅茶」ミルクティーを使用していますが、これは本検診が1990年代後半に始まった時に選択され、今に至っています。市販の飲み物で350mLくらいの容量があり、短時間で全量を飲みやすく、かつ超音波を邪魔しないという条件に合うものを探した結果、「午後の紅茶」ミルクティーに落ち着いたようです。いくつか試したようで、レモンティーは胃内でレモンの成分と胃酸が反応してできる成分によって、かえって見えにくくなるとか、炭酸飲料は気泡が超音波の邪魔をするとかで却下されたようです。20年以上前のことですので、今でも同じ商品が使用できるのは、選択眼があったといえるのではないでしょうか。

膵精密超音波検査で膵発がんの予測因子を検証

膵がんの高リスク群である膵のう胞、もしくは主膵管拡張を持つ498症例を、「膵精密超音波検査」を含めた膵検診で平均5.9年フォローした結果を解析したもの。膵精密超音波検査とは、約350mLの水分を飲用させ、入念な体位変換を行うことで、膵臓の観察可能範囲を拡大する方法である。前研究(Eur J Radiol 2017; 91: 10-14)において、膵精密超音波検査によって膵臓観察範囲が70%から92%へ増えることが報告されている。水分については論文内にcommercially available black tea with milkと紹介されているが、実際には、「午後の紅茶」のミルクティーが使用されている

結果、11例で膵発がんが見られ、このうちステージ0/Iの早期症例の割合が73%にあたる8例と高率で、それらの全生存期間(OS)が8.8年と長期であったことが報告されている。比例ハザードモデルで解析したところ、主膵管拡張(≧2.5mm)と膵のう胞(≧5mm)を併せ持つこと、空腹時血糖が95mg/dL以上であることが、発がんに寄与する有意な因子であることが明らかになった。さらに経過中における主膵管径や膵のう胞径の増大も、膵発がんの予測に有意に有用であることも示された。

道内9人感染、1年ぶり1桁 札幌は5人 新型コロナ

道などは3日、新型コロナウイルスに新たに9人が感染したと発表した。道内の日別の感染者が10人を下回るのは昨年9月26日の7人以来、約1年ぶり。死者の発表はなかった。

発表者別の新規感染者数は札幌市が5人、道が1人、旭川市が3人。道内の感染者は延べ6万304人(実人数6万118人)となった。死者の発表は6日連続でなく、道内の死者は計1467人で変わらない。

新たなクラスター(感染者集団)は6日連続で発表がなかった。

100歳以上の高齢者

厚生労働省は9月14日、100歳以上の高齢者が過去最多の8万6510人になったと発表しました。

性別でみると女性は7万6450人と全体の88.4%を占めます。女性の比率は前年を0.2ポイント上回り、過去最高となりました。男性は1万60人と、初めて1万人を超えました。

人口10万人当たりで見ても100歳以上の高齢者数は68.54人と過去最多を更新。

10万人当たりの人数を都道府県別にみると、島根県が134.75人と9年連続で1位。

高知県(126.29人)、鹿児島県(118.74人)が続きました。最も少ないのは32年連続で埼玉県(42.40人)でした。

女性の最高齢の118歳の方は、施設内で車椅子の移動が多くなったものの大好物のチョコレートやコーラをおいしそうに召し上がられたり、オセロゲームを楽しまれるなど、元気にゆったりと過ごされているとのことです。男性の最高齢の111歳の方は、身の回りのことはゆっくりながらも自分のペースでしておられ、リハビリも前向きに取り組まれ、孫様やひ孫様とのオンライン面会を励みに日々元気に過ごされているとのことです。

コロナによる国保料減免 「改めることはない」厚労相

田村憲久 厚労相は8月27日の閣議後会見で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国保の被保険者の保険料減免について、「現状、改めることは考えていない」と述べた。一部報道でコロナにより2年の所得がゼロになった人が、3年の所得見込みがゼロでも減免対象にならないことが問題とされていた。

コロナの影響で前年より収入が3割以上減少した被保険者の保険料を減免した場合、減免額を最大で全額国費で支援している。一方で、2年に所得が3割以上減って減免された人は、3年もさらに所得が3割以上減らないと減免対象とならない。

田村厚労相は、「前年の所得から大幅に下がった場合に減免となる。生活を急に変えることができないことも踏まえての対応だ」理解を求めた。

百歳以上、8万6510人 51年連続増、女性が88% 男性初めて1万人超え 「敬老の日」前に厚労省

「敬老の日」(今年は20日)を前に、厚生労働省は14日、全国の100歳以上の高齢者が過去最多の8万6510人になったと発表した。昨年から6060人増え51年連続で増加。女性が全体の88・4%を占め、男性は初めて1万人を超えた。

厚労省によると、男性は昨年から585人増の1万60人、女性は5475人増の7万6450人。老人福祉法で「老人の日」と定めた9月15日時点で100歳以上の高齢者の数を、同月1日時点の住民基本台帳を基に集計した。

2021年度中に100歳になったか、なる予定の人は4万3633人(昨年度比1831人増)としている。

女性の最高齢は、ギネスワールドレコーズ社から、男女を通じ「存命中の世界最高齢」に認定されている福岡市の田中カ子(たなか・かね)さんで、1903(明治36)年生まれの118歳。男性の最高齢は奈良市の上田幹蔵(うえだ・みきぞう)さんで、10(明治43)年生まれの111歳。

人口10万人当たりの100歳以上の数は68・54人。都道府県別では島根が9年連続最多で134・75人となり、高知126・29人、鹿児島118・74人と続いた。

100歳以上の人数は、調査が始まった63年は153人だった。81年に千人を、98年に1万人を、昨年に8万人をそれぞれ超えた。医療の進歩などが背景とされる。

厚労省の今年7月の発表によると、2020年の日本人の平均寿命は女性が87・74歳、男性が81・64歳となり、ともに過去最高を更新した。

過去ログ

- 2026年02月 (5件)

- 2026年01月 (31件)

- 2025年12月 (26件)

- 2025年11月 (24件)

- 2025年10月 (26件)

- 2025年09月 (20件)

- 2025年08月 (22件)

- 2025年07月 (21件)

- 2025年06月 (12件)

- 2025年05月 (13件)

- 2025年04月 (5件)

- 2025年03月 (11件)

- 2025年02月 (11件)

- 2025年01月 (13件)

- 2024年12月 (22件)

- 2024年11月 (22件)

- 2024年10月 (20件)

- 2024年09月 (17件)

- 2024年08月 (24件)

- 2024年07月 (16件)

- 2024年06月 (13件)

- 2024年05月 (23件)

- 2024年04月 (17件)

- 2024年03月 (13件)

- 2024年02月 (19件)

- 2024年01月 (16件)

- 2023年12月 (27件)

- 2023年11月 (17件)

- 2023年10月 (14件)

- 2023年09月 (17件)

- 2023年08月 (17件)

- 2023年07月 (16件)

- 2023年06月 (18件)

- 2023年05月 (14件)

- 2023年04月 (16件)

- 2023年03月 (20件)

- 2023年02月 (14件)

- 2023年01月 (12件)

- 2022年12月 (21件)

- 2022年11月 (16件)

- 2022年10月 (17件)

- 2022年09月 (17件)

- 2022年08月 (16件)

- 2022年07月 (15件)

- 2022年06月 (20件)

- 2022年05月 (10件)

- 2022年04月 (14件)

- 2022年03月 (22件)

- 2022年02月 (15件)

- 2022年01月 (17件)

- 2021年12月 (18件)

- 2021年11月 (13件)

- 2021年10月 (24件)

- 2021年09月 (16件)

- 2021年08月 (17件)

- 2021年07月 (20件)

- 2021年06月 (14件)

- 2021年05月 (15件)

- 2021年04月 (20件)

- 2021年03月 (22件)

- 2021年02月 (10件)

- 2021年01月 (10件)

- 2020年12月 (15件)

- 2020年11月 (15件)

- 2020年10月 (16件)

- 2020年09月 (15件)

- 2020年08月 (19件)

- 2020年07月 (15件)

- 2020年06月 (14件)

- 2020年05月 (19件)

- 2020年04月 (12件)

- 2020年03月 (9件)

- 2020年02月 (18件)

- 2020年01月 (14件)

- 2019年12月 (23件)

- 2019年11月 (11件)

- 2019年10月 (15件)

- 2019年09月 (20件)

- 2019年08月 (12件)

- 2019年07月 (19件)

- 2019年06月 (19件)

- 2019年05月 (14件)

- 2019年04月 (11件)

- 2019年03月 (14件)

- 2019年02月 (10件)

- 2019年01月 (5件)

- 2018年12月 (16件)

- 2018年11月 (15件)

- 2018年10月 (15件)

- 2018年09月 (16件)

- 2018年08月 (6件)

- 2018年07月 (32件)

- 2018年06月 (17件)

- 2018年05月 (11件)

- 2018年04月 (24件)

- 2018年03月 (14件)

- 2018年02月 (8件)

- 2018年01月 (17件)

- 2017年12月 (15件)

- 2017年11月 (26件)

- 2017年10月 (22件)

- 2017年09月 (30件)

- 2017年08月 (24件)

- 2017年07月 (14件)

- 2017年06月 (27件)

- 2017年05月 (10件)

- 2017年04月 (23件)

- 2017年03月 (21件)

- 2017年02月 (14件)

- 2017年01月 (31件)

- 2016年12月 (25件)

- 2016年11月 (18件)

- 2016年10月 (17件)

- 2016年09月 (15件)

- 2016年08月 (9件)

- 2016年07月 (10件)

- 2016年06月 (19件)

- 2016年05月 (10件)

- 2016年04月 (13件)

- 2016年03月 (13件)

- 2016年02月 (14件)

- 2016年01月 (15件)

- 2015年12月 (26件)

- 2015年11月 (31件)

- 2015年10月 (31件)

- 2015年09月 (37件)

- 2015年08月 (40件)

- 2015年07月 (37件)

- 2015年06月 (40件)

- 2015年05月 (33件)

- 2015年04月 (33件)

- 2015年03月 (29件)

- 2015年02月 (32件)

- 2015年01月 (27件)

- 2014年12月 (29件)

- 2014年11月 (27件)

- 2014年10月 (31件)

- 2014年09月 (34件)

- 2014年08月 (34件)

- 2014年07月 (35件)

- 2014年06月 (48件)

- 2014年05月 (42件)

- 2014年04月 (38件)

- 2014年03月 (43件)

- 2014年02月 (38件)

- 2014年01月 (37件)

- 2013年12月 (43件)

- 2013年11月 (41件)

- 2013年10月 (44件)

- 2013年09月 (44件)

- 2013年08月 (41件)

- 2013年07月 (33件)

- 2013年06月 (39件)

- 2013年05月 (42件)

- 2013年04月 (28件)

- 2013年03月 (44件)

- 2013年02月 (41件)

- 2013年01月 (48件)

- 2012年12月 (48件)

- 2012年11月 (41件)

- 2012年10月 (42件)

- 2012年09月 (44件)

- 2012年08月 (40件)

- 2012年07月 (41件)

- 2012年06月 (44件)

- 2012年05月 (44件)

- 2012年04月 (41件)

- 2012年03月 (49件)

- 2012年02月 (41件)

- 2012年01月 (43件)

- 2011年12月 (45件)

- 2011年11月 (42件)

- 2011年10月 (49件)

- 2011年09月 (44件)

- 2011年08月 (41件)

- 2011年07月 (43件)

- 2011年06月 (49件)

- 2011年05月 (44件)

- 2011年04月 (41件)

- 2011年03月 (44件)

- 2011年02月 (42件)

- 2011年01月 (44件)

- 2010年12月 (46件)

- 2010年11月 (44件)

- 2010年10月 (48件)

- 2010年09月 (44件)

- 2010年08月 (45件)

- 2010年07月 (47件)

- 2010年06月 (44件)

- 2010年05月 (46件)

- 2010年04月 (43件)

- 2010年03月 (46件)

- 2010年02月 (42件)

- 2010年01月 (42件)

- 2009年12月 (42件)

- 2009年11月 (43件)

- 2009年10月 (41件)

- 2009年09月 (43件)

- 2009年08月 (41件)

- 2009年07月 (44件)

- 2009年06月 (35件)

- 2009年05月 (41件)

- 2009年04月 (46件)

- 2009年03月 (47件)

- 2009年02月 (41件)

- 2009年01月 (43件)

- 2008年12月 (45件)

- 2008年11月 (44件)

- 2008年10月 (43件)

- 2008年09月 (42件)

- 2008年08月 (38件)

- 2008年07月 (41件)

- 2008年06月 (38件)

- 2008年05月 (42件)

- 2008年04月 (41件)

- 2008年03月 (40件)

- 2008年02月 (37件)

- 2008年01月 (42件)

- 2007年12月 (47件)

- 2007年11月 (35件)

- 2007年10月 (40件)

- 2007年09月 (34件)

- 2007年08月 (36件)

- 2007年07月 (31件)

- 2007年06月 (36件)

- 2007年05月 (41件)

- 2007年04月 (22件)

- 2007年03月 (25件)

- 2007年02月 (23件)