東京都は3月30日、今年度からスタートする3か年の高齢者保健福祉計画を発表した。都では2011年度の要介護認定者数を約45万人と見込んでおり、地域ケアの推進や認知症対策に取り組む。そのために、特別養護老人ホームや認知症グループホームなどの整備を強化するほか、11年度までに新たに8400人の介護人材を育成・確保するとしている。

【関連記事】

認知症の医療支援、かかりつけ医の役割重要-都が報告書

「未経験者も必要」都内で介護の面接会

高齢者向け住宅の「指針」策定へ―東京都

医療・介護とも人材確保が急務-都の福祉保健重点施策

東京都が「高齢者保健福祉計画」中間まとめ案示す

計画では、要介護状態になっても地域で暮らし続けられるよう、地域ケアの推進を掲げている。地域包括支援センター内に「地域連携推進員」(仮称)を配置。保健師や看護師などが推進員となり、在宅介護を受ける高齢者に医療的なアドバイスを行うという。また、医療と介護のサービスを提供する高齢者専用賃貸住宅を普及する。

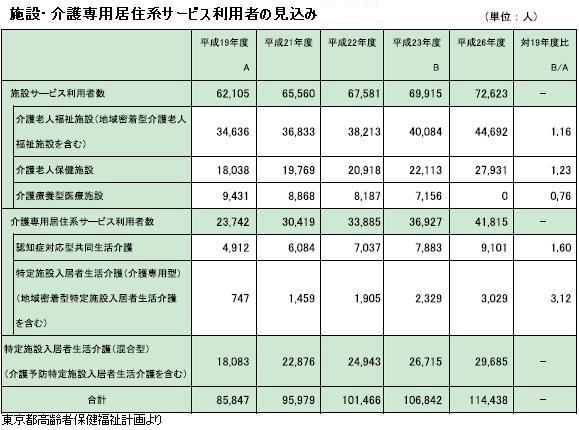

都は、11年度における都内の施設・介護専用居住系サービスの利用者数は、07年度から特別養護老人ホームで16%、認知症グループホームでは60%それぞれ増加すると見込んでいる。

このため、特養など介護保険施設の整備が進んでいない地域を中心に施設整備を強化するほか、グループホームを拡充し、11年度末に定員を4334人(08年度末見込み)から6200人にまで引き上げるとしている。

また、事業者による採用や職場改善などを支援し、11年度末までに新たに8400人の介護人材の育成・確保につなげる。

詳しくは、東京都のホームページ